Kurzanleitung zu

|

| Baugruppe / Set-Typ | Standard | Deluxe | Exclusive |

| Platine 2.6 | ♥ | ♥ | ♥ |

| Bauteilesatz 2.6 inkl. 3 externer LEDs und LED-Mini-Gehäuse | ♥ | ♥ | ♥ |

| Kunsstoffgehäuse mit Schrauben und Unterlegscheiben | ♥ | ♥ | ♥ |

| Regensensor (vergoldet) | ♥ | ♥ | ♥ |

| Kabelbinder für Regensensor | - - - | - - - | ♥ |

| Reedschalter mit Magnet entfällt bei Chip für Tachosignal | (♥) | (♥) | (♥) |

| Elektromagnetpumpe MCP 2.x | ♥ | ♥ | ♥ |

| Anschlußstecker für Pumpe | ♥ | ♥ | ♥ |

| Schlauchset Tygon mit Schlauchadapter | ♥ | ♥ | ♥ |

| Schwingenadapter-Set | • | ♥ | ♥ |

| Schlauchschellen selbstklebend | • | ♥ | ♥ |

| Kanülenset | ♥ | ♥ | ♥ |

| Kunststofftank mit Stopfen und 3 Röhrchen | ♥ | ♥ | ♥ |

| Tankfilter aus gesinterter Bronze | ♥ | ♥ | ♥ |

| Luftfilter 5 µm für Tankbelüftung | • | ♥ | ♥ |

| Sicherungshalter mit 3 Sicherungen 2,5 A | ♥ | ♥ | ♥ |

| Wechselschalter für Crossmode | • | ♥ | ♥ |

| Zusätzliches Mini-Gehäuse für Wechselschalter oder Reserve | • | ♥ | ♥ |

| Kabel geschirmt 5m | • | ♥ | ♥ |

| Nachfüllspritze 50 mL mit Adapter und Verschlüssen | • | ♥ | ♥ |

| Kabelschuh zum Anschluß an die Batterie (M6) | - - - | - - - | ♥ |

| 250 mL Kettenhaftöl | - - - | - - - | ♥ |

| Schraubendreher Typ „Phasenprüfer“ (für HEX-Schalter) | - - - | - - - | ♥ |

| Ignition-Set (Bauteile für Zündung) | - - - | - - - | ♥ |

♥ = Im Komplettset enthalten

• = Im Shop bestellbar

--- = z.Zt. nicht lieferbar

Vorbereitung

Bevor Du die Platine bestückst, solltest Du die Bauteile überprüfen und gleich zuordnen. Anhand der folgenden Stückliste dürfte das kein Problem sein.

Stückliste

| Anz. | Wert | Bauteil | Kommentar | |

| 1 | 220 | Ω | Widerstand | rot – rot - schwarz – schwarz – braun |

| 4 | 390 | Ω | Widerstand | orange – weiß– schwarz – schwarz– braun |

| 1 | 470 | Ω | Widerstand | gelb – violett - schwarz – schwarz– braun |

| 1 | 560 | Ω* | Widerstand | grün – blau– schwarz – schwarz– braun |

| 2 | 2,2 | kΩ | Widerstand | rot – rot – schwarz – braun – braun |

| 3 | 4,7 | kΩ | Widerstand | gelb – violett – schwarz – braun – braun |

| 1 | 100 | kΩ | Widerstand | braun – schwarz – schwarz – orange – braun |

| 1 | 220 | kΩ | Widerstand | rot – rot – schwarz – orange – braun |

| 2 | 1 | MΩ | Widerstand | braun – schwarz – schwarz – gelb – braun |

| 1 | 1 | MΩ | Potentiometer | auch Poti genannt, schwarz und rund mit drei Beinchen |

| . | ||||

| 1 | 42 | BAT | Schottky-Diode | blau (oder rot) mit schwarzem Streifen, Polung beachten; „B“ |

| 1 | 20 | ZPD | Zener-Diode | rot mit schwarzem Streifen, Polung beachten; „20“ | 1 | 4,7 | ZPD | Zener-Diode | rot mit schwarzem Streifen, Polung beachten; „4,7“ |

| 2 | 1N4148 | Diode | rot mit schwarzem Streifen, Polung beachten | |

| 4 | 1N4004 | Diode | schwarz mit grauem Streifen, Polung beachten | |

| . | ||||

| 1 | 1 | mH | Festinduktivität | sieht aus wie ein dicker grüner Widerstand |

| 1 | 16 | HEX | Codierschalter | Polung beachten; der Punkt / Einkerbung oben links |

| 1 | Taster | paßt nur in einer Richtung | ||

| . | ||||

| 2 | 1 | nF | Kondensator | kleiner linsenförmiger Kondensator Aufdruck: „102“ matt; RM 2,54 |

| 2 | 100 | nF | Kondensator | rundlicher Kondensator, Aufdruck „104“ glänzend RM 5,08 |

| 1 | 100 | nF | Kondensator | rundlicher Kondensator, Aufdruck „104“ glänzend RM 2,54 |

| 1 | 47 | µF | Elko | langes Beinchen ist Plus, minus durch Aufdruck gekenn-zeichnet |

| 1 | 100 | µF | Elko | langes Beinchen ist Plus, minus durch Aufdruck gekenn-zeichnet |

| 1 | 220 | nF | Kondensator | meistens gelb oder rot - rechteckiges Ding RM 5,04 |

| . | ||||

| 2 | 8 | polig | Schraubklemme | hier werden die Kabel angeschlossen |

| 1 | 6 | polig | Stiftleiste | zum Anschluß eines AVR-ISP (zum Programmieren) |

| . | ||||

| 1 | 20 | polig | IC-Sockel | hier kommt der Controller drauf |

| 1 | 8 | polig | IC-Sockel | hier kommt der Timer-IC „NE555“ drauf |

| . | ||||

| 1 | ATtiny2313 | Controller | Polung beachten, die Einkerbung muß nach rechts | |

| 1 | NE555 | Timer-IC | Polung beachten, die Einkerbung muß nach rechts | |

| 1 | LP2950CZ | Timer-IC | beachte den Hinweis zum Biegen der Beinchen | |

| 1 | BS170 | Transistor | ||

| 1 | BUZ11 | FET | Beinchen biegen und mit auf Platine schrauben! | |

| 2 | 3 | mm | LED | Polung beachten, langes Beinchen ist Plus |

| 3 | 3 | mm | LED rot-gelb-grün |

Polung beachten, langes Beinchen ist Plus; diese LEDs kommen nicht auf die Platine, sondern ins Cockpit |

| 1 | 25x26 | mm | Mini-Gehäuse | für die 3 externen LEDs |

* ganz unten rechts der obere Widerstand unter dem FET (BUZ11) ist mit 390 Ohm angegeben. Hier bitte den 560 Ohm-Widerstand verwenden! (siehe auch mitgeschickte Doku!!!)

Widerstand-Farbcodes

| Farbe | Wert für 1. Ring |

Wert für 2. Ring |

Wert für 3. Ring |

Wert für 4. Ring |

Wert für Toleranzring |

| schwarz |

0 | 0 | 0 | x1 | -- |

| braun |

1 | 1 | 1 | x10 | +/- 1% |

| rot |

2 | 2 | 2 | x100 | +/- 2% |

| orange |

3 | 3 | 3 | x1000 | -- |

| gelb |

4 | 4 | 4 | x10.000 | -- |

| grün |

5 | 5 | 5 | x100.000 | -- |

| blau |

6 | 6 | 6 | x1.000.000 | -- |

| violett |

7 | 7 | 7 | x10.000.000 | -- |

| grau |

8 | 8 | 8 | x100.000.000 | -- |

| weiss |

9 | 9 | 9 | x1.000.000.000 | -- |

| gold |

-- | -- | -- | -- | +/- 5% |

| silber |

-- | -- | -- | -- | +/- 10% |

| ohne |

-- | -- | -- | -- | +/- 20% |

|

Beispiel 1 220 Ohm mit 1% Toleranz |

|

Beispiel 2 220.000 Ohm (= 220kOhm) mit 1% Toleranz |

Beispiel 1

bedeutet 2-2-0 x1 1% also

220 Ohm mit 1% Toleranz

Beispiel 2

bedeutet 2-2-0 x1000 1% also

220.000 Ohm (= 220kOhm) mit 1% Toleranz

Zur Frage, wie unterscheide ich den ersten Ring vom Toleranzring, also die Frage, wie herum man so ein Teil hält: Der Toleranzring ist immer ein Stück weit abgesetzt von den anderen Ringen! Man sieht es auch in den beiden Beispielen. Wobei im Beispiel 1 der Abstand bewußt größer gewählt wurde. Aber auch im Beispiel 2 ist der Abstand des braunen Rings größer als der zwischen den anderen! Die dicke des Rings hat nichts zu sagen...! Wem das zu mühselig ist, kann mit Hilfe eines Multimeters die Widerstände auch einzeln nachmessen. Erfahrungsgemäß liegen die Werte alle im Toleranzbereich. Wer allerdings auch etwas lernen möchte, kann gerne mit dieser Tabelle arbeiten...

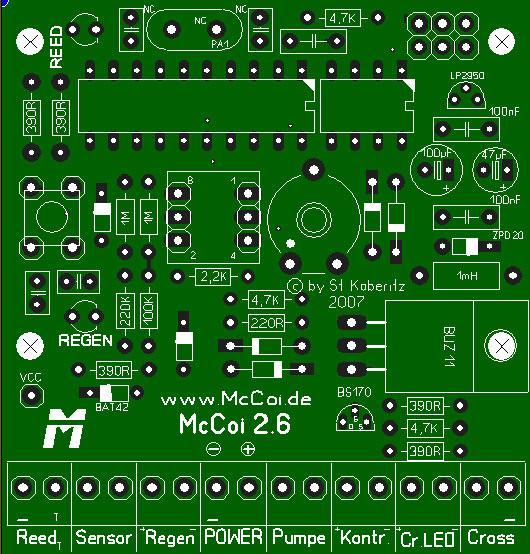

Aufbau der Platine

Bei der hier vorliegenden neuen Platine 2.5 ist es besonders wichtig, daß Du nicht die falschen Bautei-le bestückst. Die Lötaugen der Platinen sind durchkontaktiert, was den Vorteil einer sehr viel besseren Verbindung hat. Gerade auch Anfänger werden dies zu schätzen wissen, da sich das Lötzinn wie in einen Trichter hineinzieht. Der Nachteil einer solchen Durchkontaktierung ist die Tatsache, daß man die Bauteile nur sehr schwer wieder heraus bekommt. Achte also darauf, daß Du z.B. die Dioden nicht verpolst oder gar eine falsche Diode an die falsche Stelle lötest.

Die Bauteile werden direkt auf die Platinenoberseite gebracht. Das heißt, daß jedes Bauteil direkt auf der Platine aufliegen muß und nicht in der Luft schweben sollte. Eine Luftkühlung der Bauteile ist nicht notwendig!

Der Bestückungsdruck macht den Aufbau besonders einfach. Wenn Du die Zuordnung anhand der Stückliste gemacht hast, solltest Du mit den flachsten Bauteilen anfangen. Das sind die Dioden.

Der Abstand der Lötaugen ist für jedes Bauteil so gewählt, daß Du die Beinchen der Dioden und Widerstände direkt am Bauteil-Körper biegen kannst. Das macht die Sache recht einfach und man muß die Abstände nicht schätzen. Zum Biegen eignet sich eine Pinzette recht gut.

Zum Löten eignet sich jeder handelsübliche Lötkolben. Wichtig ist nur eine sehr dünne Spitze und ein nasser Schwamm. Löten hat nicht nur etwas mit Hitze zu tun; Wasser ist das A und O für saubere Lötergebnisse. Streife die Lötspitze immer wieder in einem nassen Schwamm ab. Somit verhinderst Du eine Klumpenbildung und das Zinn kann schön von der Spitze auf die Lötaugen und um das Lötgut fliesen. Die Verwendung von zusätzlichem Flußmittel erübrigt sich, da die meisten Lötzinne dies be-reits enthalten.

Von den vier roten Dioden gibt es 2 verschiedene Sorten. Um sie besser voneinander zu unterschei-den, habe ich auf den Papierschnippel meistens (nicht immer) etwas zur Unterscheidung geschrieben. „Z20“ steht für die Zener-Diode vom Typ „ZPD 20“. Die beiden 1N4148 sind nicht von mir beschriftet. Die blaue Diode „BAT42“ ist eindeutig erkennbar. Mit Hilfe einer Lupe kannst Du aber auch einen Auf-druck erkennen, der Dir Auskunft über den Typ der Diode gibt. Beachte unbedingt die Polung der Dio-den, sonst wird die Schaltung am Ende nicht funktionieren. Mit dem Bestückungsdruck ist die Polung der Diode ebenfalls gekennzeichnet.

Bei den Widerständen gibt es keine Polung zu beachten. Sie können einfach an ihre entsprechende Stelle gelötet werden. Beachte nur die Werte der Widerstände. Am besten erkennt man die Farbringe bei Tageslicht.

Sind die Widerstände eingelötet, kommen die schwarzen Dioden an die Reihe. Hiervon gibt es ebenfalls 4 Stück. Beachte unbedingt die Polung dieser Dioden, sonst könnte es später beim Funktionstest ein wenig qualmen.

Sind nun die flachsten Bauteile aufgelötet, kommen der BUZ11 und die beiden IC-Sockel an die Reihe. Beim BUZ11 können die 3 Beinchen einfach an der Verdickung senkrecht nach unten gebogen werden. Achte darauf, daß der BUZ11 flach auf der Platine aufliegt und das Loch an der Kühlfahne über dem Befestigungsloch der Platine liegt. Der BUZ11 muß(!) später mit festgeschraubt werden.

Der Taster und der HEX-Schalter haben gebogene Beinchen. Du mußt sie deshalb mit leichten Druck durch die Platine stecken. Auch diese beiden Bauteile sollten flach auf der Platine aufliegen und ganz durchgesteckt sein. Gleich daneben wird der Poti eingelötet. Mit ihm kann man später die Leuchtdauer der Kontroll-LED (extern) einstellen. Links ist die kürzeste, rechts die längste Leuchtdauer.

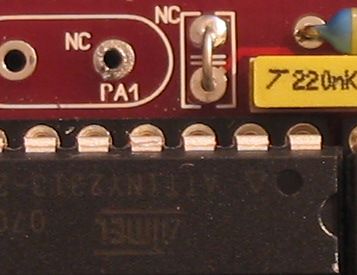

WICHTIG: In der normalen Lieferung von mir ist die Software für einen Reed-Schalter als Wegstreckengeber programmiert. Wenn Du das Tachosignal nutzen möchtest, mach’ Dich im Forum (www.mccoi-forum.de) schlau, welche Impulszahl Du einprogrammieren mußt. Zum Programmieren brauchst Du noch einen AVR-ISP, den Du auch in meinem Shop erhältst. - Oder siehe letzten Abschnitt „Software-funktionen“ in dieser Doku!

Bei der Verwendung des Tachosignals wird das Kabel an den rechten Reed-Anschluß angeschlossen! Dieser Anschluß ist extra mit einem kleinen „T“ gekennzeichnet.

Bei den kleinen Kondensatoren kann man sich nach dem Aufdruck richten. Die zwei Kondensatoren mit der Aufschrift „102“ sind die 1nF-Kondesatoren und gehören links zum Taster. Die immer glänzen-den Kondensatoren mit der Aufschrift „104“ sind die 100nF-Typen und reihen sich um den 47µF-Elko. Dieser ist meist auf der Minus-Seite gekennzeichnet, die zum Platinen-Inneren zeigen muß! Das gleich gilt dann auch für den 100µF-Elko, der direkt nebenan sitzt. Die Elkos sollten aber erst ganz zum Schluß eingelötet werden, da sie die höchsten Bauteile sind.

Nach den kleinen Kondensatoren werden die kleinen 3mm-LEDs eingelötet. Beachte die Polung der LEDs, da sie sonst nicht leuchten. Das lange Beinchen ist Plus und zeigt zum Rand der Platine. Das Gehäuse einer LED ist an einer Seite immer abgeflacht. Diese abgeflachte Seite ist der Minus-Pol der LED und ermöglicht somit eine Identifikation, auch wenn sie schon eingelötet ist. Der Bestückungs-druck gibt diese abgeflachte Seite ebenfalls wider.

Zwischendurch könnte man mal die Festinduktivität -auch Drossel genannt- einlöten. Sie hat keine Polung und ist daran zu erkennen, daß sie wie ein dicker, grüner Widerstand aussieht. Ihr Wert ist auf dem Bestückungsdruck mit 1mH angegeben.

Der Spannungsregler LP2950 hat drei Beinchen. Die beiden äußeren Beinchen müssen erst noch so gebogen werden, daß sie in die Bohrlöcher passen. Dazu biegt man am besten die äußeren Beinchen in einem 90° Winkel zur abgeflachten Seite und von der flachen Seite wieder zurück. Somit entsteht der passende Abstand.

Es folgt der gelbe Folienkondensator mit 220nF und die Stiftleiste. Sie besitzen ebenfalls keine Polung und können einfach eingelötet werden. Die Stiftleiste wird nicht unbedingt gebraucht. Sie dient später der Verbindung mit einem AVR-ISP, um evtl. den Controller neu zu programmieren. Wenn Du schon jetzt weißt, daß Du niemals selbst den Chip umprogrammieren wirst, kannst Du die Stiftleiste auch weg lassen. Allerdings ist das Umprogrammieren so einfach, daß man das auch als blutiger Laie hinbekommt.

Es folgt der gelbe Folienkondensator mit 220nF und die Stiftleiste. Sie besitzen ebenfalls keine Polung und können einfach eingelötet werden. Die Stiftleiste wird nicht unbedingt gebraucht. Sie dient später der Verbindung mit einem AVR-ISP, um evtl. den Controller neu zu programmieren. Wenn Du schon jetzt weißt, daß Du niemals selbst den Chip umprogrammieren wirst, kannst Du die Stiftleiste auch weg lassen. Allerdings ist das Umprogrammieren so einfach, daß man das auch als blutiger Laie hinbekommt.

Nun geht es an die Schraubklemmen. Der Bestückungsdruck zeigt Dir, welcher Anschluß wofür ist. Sind die Schraubklemmen erst einmal eingelötet, hilft die Platinen-Unterseite auch weiter. Hier ist die Beschriftung aller Anschlüsse auch eingeätzt. Die Beschriftung ist sehr wichtig, damit Du später am Motorrad nicht die falschen Kabel anschließt.

Zu guter Letzt kommen noch die beiden Elkos. Ihre Polung wurde bereits oben bei den Kondensatoren erwähnt. Achte darauf, daß auch sie schön plan auf der Platine aufliegen und feste eingesteckt sind.

Wenn Du glaubst, daß Du mit dem Löten fertig bist, überprüfe noch einmal alle Bauteile. Besonders die Dioden müssen korrekt gepolt sein. Nun können noch die beiden ICs eingesetzt werden. Sowohl der Controller als auch der Timer haben eine Kennzeichnung in Form einer kleinen Einkerbung auf der Oberseite. Diese Einkerbung muß bei beiden Bauteilen nach rechts zeigen! Biege die Beinchen ganz vorsichtig so, daß sie in den Sockel passen und drücke sie fest in den Sockel hinein. So halten die ICs auch bei unwegsamen Gelände.

Wenn alles richtig ist, können wir den ersten Funktionstest machen.

Funktionstest

Die Funktionsüberprüfung gestaltet sich recht einfach. Wenn Du 3x überprüft hast, daß alle Bauteile und auch die ICs wirklich richtig sitzen, alle Lötstellen gut Kontakt haben, keine Leiterbahnen beschä-digt sind oder Lötbrücken gebildet wurden, kann man nun die Spannung anschließen. Eine Stromquel-le mit 7 bis 13 Volt Gleichspannung ist ausreichend. Am besten eignet sich eine Batterie (z.B. 9Volt-Block oder eine Kfz-Batterie). Die Verwendung von PC-Netzteilen ist ausdrücklich nicht zu empfehlen, da sie keine Strombegrenzung haben und den Controller schnell zerstören können! Am besten ist eine Kfz-Batterie, wie im späteren Betrieb ja auch.

Um erst einmal nur die Platine auf Ihre Funktionen zu überprüfen, empfiehlt es sich, keine Sensoren, keine zusätzlichen LEDs und die Pumpe nicht(!) anzuschließen. Erst wenn die Funktion der Platine si-chergestellt ist, kann die Peripherie angeschlossen werden.

Zunächst stellt man den HEX-Schalter auf „0“ (Testmodus), um die Anschlüsse der Sensoren überprüft zu können. Dabei sollten (ohne Sensoren!) beide LEDs auf der Platine leuchten. Überbrückt man nun die Anschlüsse des Reed auf der Platine, geht die entsprechende LED aus. Ebenso kann man die An-schlüsse des Regensensors mit einem Kabel überbrücken. Dabei geht die untere Regen-LED aus.

Statt der Pumpe kann man eine 12-Volt-Birne oder eine LED mit Vorwiderstand anschließen. Hierbei dient der rechte Pumpen-Anschluß als Minus-Pol. Drückt man nun den Taster, sollte das Birnchen sichtbar flackern.

Nach diesem ersten Test kann man die beiden externen LEDs anschließen. Sie passen direkt in die Schraubklemmen und brauchen zunächst kein Kabel. Achte auf die Polung der LEDs. Das lange Bein-chen ist immer Plus und immer der rechte Anschluß der entsprechenden Schraubklemme. Wenn Du nun den Anschluß für den Regensensor überbrückst, geht die LED auf der Platine aus und die Zusatz-LED an. Drückst Du den Taster zum Vorpumpen geht die Kontroll-LED an und leuchtet so lange, wie es am Poti eingestellt ist. hier kannst Du nun auch die gewünschte Leuchtdauer einstellen. Immer dann, wenn die Pumpe angesteuert wird, leuchtet diese Kontroll-LED auf. Da sie später ins Cockpit verlegt werden soll, empfiehlt es sich, eine sinnvolle Leuchtdauer einzustellen. Bedenke, daß Du pri-mär auf die Straße sehen sollst und nicht nach bunten Lämpchen. Es reicht also, wenn Du diese LED immer mal zufällig aufleuchten siehst. Einen Wert um die 10 Sekunden hat sich als brauchbar heraus-gestellt.

Wenn Du die Pumpe auch gleich anschließen möchtest, beachte bitte, daß die Pumpe nur an zwei Po-len angeschlossen wird. Der dritte Anschluß der Pumpe trägt ein Erdnungssymbol und wird nicht be-nötigt! Dieser Anschluß muß frei bleiben. Die Polung der beiden Anschlüsse ist beliebig. Für den Pum-pentest benötigst Du eine kräftigere Spannungsquelle als eine 9-Volt-Batterie. Da die Pumpe bis zu 3 Ampére zeiht (Peak), empfehle ich gleich am die Motorrad-Batterie zu gehen. Solange die Pumpe leer ist und noch nicht mit Öl befüllt wurde, klackert sie hörbar. Sobald Öl durch sie hindurchläuft, wird sie ganz leise und ist nicht mehr zu hören. - Alle Pumpen enthalten bereits ein wenig Öl, da sie schon vom Hersteller auf Saugleistung und Dichtigkeit geprüft wurden.

Einbau und Peripherie

Sind nun alle Tests erfolgreich verlaufen, kann’s an den Einbau gehen. Zuvor solltest Du Dir noch einmal Gedanken machen ob und wo Du die Zusatz-LEDs anbringen möchtest. Je nach Maschine und Verkleidung gibt es dafür schöne Möglichkeiten. Löte ein ausreichend langes und dünnes Kabel an die LEDs und achte darauf, daß Du Dir die Polung notierst. Nach dem Löten sollte man die LEDs nochmal wie oben beschrieben testen, um sicher zu gehen, daß sie das Löten überlebt haben. ;-)

Sind die Funktionen der Platine zur Zufriedenheit überprüft, kann man auch tatsächlich die Sensoren anschließen. Die Polung von Regensensor, Reed und Pumpe ist dabei beliebig.

Ist alles angeschlossen, gibt es folgende Möglichkeiten:

Reed-LED leuchtet, weil der Reed nicht geschaltet ist. Nähert man den Magneten dem Reed, geht die Reed-LED aus.

Regen-LED leuchtet, weil kein Regensensor angeschlossen ist oder weil der Regensensor trocken ist.

Regen-LED leuchtet nicht, weil der Sensor feucht oder naß ist. (Es reichen feuchte Hände, um ihn zu aktivieren!)

Die Regen-Zusatz-LED verhält sich immer umgekehrt zur LED auf der Platine! Sie leuchtet auch im Betriebsmodus (HEX-1 bis HEX-F)

Übrigens leuchten die LEDs nur im Testmodus (HEX-0). Im Betriebsmodus (HEX-1 bis HEX-F) sind die LEDs immer aus!

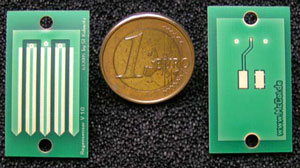

Regensensor

Um den Sensor zu testen, kann dieser einfach angehaucht oder mit den Fingern berührt werden. Das Umschalten der LED erfolgt dann sofort! Beim Umgang mit dem Regensensor ist nichts Besonderes zu beachten.

Die vergoldete Oberfläche bieten außerdem sehr guten Schutz vor Korrosion. Bei der An-bringung am Motorrad sollte der Regen-sensor direkt dem Fahrtwind und der Witterung ausgesetzt werden. Mit Hilfe der beiden Bohrlöcher und zwei Kabelbindern kann man ihn bequem am Rahmen befestigen. Als besonders gut geeigneter Einbauort hat sich der Rahmen unterhalb des Krümmers erwiesen. Hier bekommt der Regensensor (genauso wie die Kette auch!) die Nässe der Straße ab, auch wenn es nicht regnet. Wird er leicht schräg mit der Sensorfläche nach unten montiert, kann er vom Fahrtwind sehr schnell wieder abgetrocknet werden. So ist ein schnelles und immer richtiges Ansprechverhalten des Sensors gewährleistet.

Die vergoldete Oberfläche bieten außerdem sehr guten Schutz vor Korrosion. Bei der An-bringung am Motorrad sollte der Regen-sensor direkt dem Fahrtwind und der Witterung ausgesetzt werden. Mit Hilfe der beiden Bohrlöcher und zwei Kabelbindern kann man ihn bequem am Rahmen befestigen. Als besonders gut geeigneter Einbauort hat sich der Rahmen unterhalb des Krümmers erwiesen. Hier bekommt der Regensensor (genauso wie die Kette auch!) die Nässe der Straße ab, auch wenn es nicht regnet. Wird er leicht schräg mit der Sensorfläche nach unten montiert, kann er vom Fahrtwind sehr schnell wieder abgetrocknet werden. So ist ein schnelles und immer richtiges Ansprechverhalten des Sensors gewährleistet. Beim Anlöten der Kabel an den Sensor sollte man zuerst die Kabel gründlich verzinnen und einen Tropfen Lötzinn auf jedes Lötpad geben. Anschließend wird das Kabel auf dem Lötpad angelötet.

Anbringung des Reed und des Magneten

Der Magnet wird am einfachsten an der Bremsscheiben-Halterung (auf keinen Fall an der Bremsschei-be selbst!) befestigt. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß keine Kollision mit sich bewegenden Teilen

möglich ist und die Funktion der Bremse nicht beeinträchtigt wird! Für eine dauerhafte und sichere Montage des Magneten hat sich ein schnelltrocknender 2-Komponenten-Kleber bewährt, da dieser eine sehr hohe Endfestigkeit besitzt und auch auf Dauer wasserfest ist. Vor der endgültigen Befestigung sollte jedoch ein Funktionstest (wie oben beschrieben) durchgeführt werden.

möglich ist und die Funktion der Bremse nicht beeinträchtigt wird! Für eine dauerhafte und sichere Montage des Magneten hat sich ein schnelltrocknender 2-Komponenten-Kleber bewährt, da dieser eine sehr hohe Endfestigkeit besitzt und auch auf Dauer wasserfest ist. Vor der endgültigen Befestigung sollte jedoch ein Funktionstest (wie oben beschrieben) durchgeführt werden.

Der Reed wird in ausreichendem Abstand zu sich bewegenden Teilen befestigt. Je nach Modell und örtlichen Gegebenheiten kann hierfür die Gabel oder die Schwinge verwendet werden. Der Abstand zum Magneten kann hierbei ruhig 2-3cm betragen, da der Magnet sehr stark ist. Eine zu dichte Montage kann zu Doppelimpulsen und Fehlfunktionen führen. Idealerweise läuft der Magnet auch nicht mittig am Reed vorbei, sondern in einem Abstand von 1-2cm an der Reed-Spitze vorbei! Der Reed selbst kann einfach mit Kabelbindern befestigt werden und braucht keine besondere Befesti-gung. Auf einen festen Sitz ist dennoch zu achten. Ob man den Reed lieber vorne oder hinten montie-ren möchte, spielt in der Praxis kaum eine Rolle und richtet sich mehr nach der Fingerfertigkeit und dem Platzangebot.

Ist der Funktionstest erfolgreich, kann der Magnet endgültig angeklebt und der Reed befestigt wer-den. Es ist darauf zu achten, daß der Klebstoff genügen Zeit hat, um auszuhärten, bevor die erste Probefahrt gemacht wird. Die Anleitungen des Klebstoff-Herstellers sind dabei zu beachten. Insbeson-dere der Temperaturbereich für eine hohe Endfestigkeit ist zu berücksichtigen.

Anbringung der Schläuche

Das Schlauchset besteht aus einem dicken und einem dünnen Schlauch. Der dicke Schlauch dient nur als eine Art Adapter, um die Pumpe anschließen zu können und sollte möglichst kurz gehalten werden. Als eigentliche Leitung wird der dünnere Schlauch verwendet! Der beiliegende weiße Kunststoff-Adapter verbindet den dicken und den dünnen Schlauch und wird nur am Pumpenausgang (Edelstahl-seite) benötigt. Am Pumpeneingang (Messing) wird der dünne Schlauch direkt aufgeschoben. Das geht ein wenig schwerer, dafür sitzt er dann aber auch sehr gut! Ein leichtes Vordehnen des Schlau-ches mit einer Spitzzange oder einem Kugelschreiber kann helfen. Aber bitte nicht erhitzen, sonst schmilzt der Schlauch.

Beim Aufschieben des Schlauches auf die Pumpe ist der Pumpenstutzen vorher anzufeuchten. Der TYGON-Schlauch läßt sich recht schwer aufschieben. Dennoch ist von einem Aufdrehen und Verkann-ten des Schlauches unbedingt abzusehen! Durch das Verkannten könnte der Pumpenanschluß abge-bogen werden, was zu Fehlfunktionen oder einem Defekt der Pumpe führt. Um das Aufschieben zu erleichtern empfiehlt sich das Anfeuchten mit Spucke oder Wasser. Öl ist hierfür ungeeignet, da es nicht verdunsten kann und der Schlauch ggf. wieder abrutscht. Eine zusätzliche Fixierung mit Kabel-bindern ist nicht notwenig, kann aber zur Sicherheit gemacht werden. Wichtig ist bei der Verwendung von Kabelbindern, daß diese nicht zu fest angezogen werden, weil sich sonst mikroskopisch kleine Schlaufen bilden, die einen gasdichten Sitz verhindern.

Der Adapter für den Übergang zum dünneren Schlauch wird ebenfalls aufgeschoben und muß nicht mit Kabelbindern fixiert werden. Wer das dennoch machen möchte, achte bitte auch hierbei auf einen nicht zu festen Sitz der Kabelbinder. Bevor der dünne Schlauch gekürzt wird, sollte die Strecke bis zum Austritt unterhalb der Schwinge „abgemessen“ werden. Sicherheitshalber gibt man noch 10 bis 20cm dazu, um eine ausreichende Reserve zu haben.

Zur Befestigung des Schlauches unterhalb der Schwinge eignet sich Silikon hervorragend. (Kein Acryl verwenden, nur echtes Silikon!) Hierzu ist die Klebefläche absolut sauber und fettfrei vorzubereiten (z.B. mit Bremsenreiniger oder Aceton). Dann wird der Schlauch locker mit Schnur oder Kabelbindern fixiert und an mehreren Stellen (oder über die gesamte Länge) mit Silikon befestigt. Eine Schichtdicke von 3-5 mm sollte dabei nicht unterschritten werden, um auch auf Dauer eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Ist das Silikon ausgehärtet, hat man eine wetterfeste und UV-beständige Verbindung, die bei Bedarf aber auch wieder spurlos gelöste werden kann. (Silikon hält bei richtiger Anwendung sehr gut, weshalb man es auch zum Kleben von Aquarien benutzt!)

Die Zuführung zum Tank kann beliebig erfolgen. Hier wird der dünne Schlauch einfach auf das Mes-singröhrchen des Tanks geschoben.

Tip: Wer ganz sicher gehen möchte, daß die Verbindungen fest und auch gasdicht sind, sollte den Adapter mit ein wenig Silikon einschmieren, bevor der Schlauch aufgeschoben wird! Damit erübrigt sich die Verwendung von Kabelbindern auf jeden Fall!

Tank

Der Zusammenbau des Tanks ist relativ einfach. Der schwarze, dicke Stopfen kommt zwischen die beiden weißen Scheiben. Zwei Messingröhrchen werden durch den Stopfen ins Tankinnere geführt, wobei ein Röhrchen als Belüftung dient und der andere mit dem beiliegenden schwarzen Schlauch bis zum Boden des Tanks verlängert wird. Am Ende des Schlauches wird der Tankfilter befestigt. Der Messingkegel im Tankset-Beutelchen wird nicht benötigt. Der Tankfilter sollte entweder knapp über dem Tankboden frei pendeln können oder in einer Ecke "festsitzen". Je nach Einbauposition -es wird eine senkrechte Montage des Tanks empfohlen- kann die eine oder die andere Variante sinnvoller sein. Beim Belüftungsröhrchen ist unbedingt darauf zu achten, daß es auch bei einem vollen Tank nicht durch das Öl verschlossen wird. Es muß immer frei bleiben.

Das dritte Röhrchen wird in der Basisvariante nicht benötigt. Da der schwarze Stopfen aber ein drittes Loch vorgebohrt hat, kann man dieses ganz durchstoßen und das dritte Röhrchen zum Betanken be-nutzen. Die separat erhältliche Spritze wird dann einfach mit dem Adapter versehen und an ein kurzes Stück Schlauch verbunden.

Die Belüftung erfolgt über ein Stück des Schlauches vom Schlauchset. Dabei ist darauf zu achten, daß das Ende des Belüftungsschlauches die höchste Stelle des gesamten Systems ist und mit dem Luftfil-ter verschlossen wird. Der Luftfilter verhindert das Eindringen von Staub, Blütenpollen und ande-ren Verunreinigungen, die die Pumpe verstopfen könnten. Die beim Tank ebenfalls mitgelieferte, kleine schwarze Kappe wird nicht benötig.

Bevor man den Stopfen mit den Messingröhrchen in den Tank setzt, wird noch die Schraube und die Mutter in der Mitte befestigt. Zieht man nun die Schraube an, quetscht sich der schwarze Stopfen nach außen an den Falschenhals und dichtet diesen ab. Um ein Ausreißen des Falschenhalses zu ver-hindern, ist auf einen geraden Sitz des Messingbandes am Flaschenhals zu achten! Die Montage des Tanks am Motorrad ist eigentlich beliebig. In einigen Fällen kann es aber von Vorteil sein, den Tank möglichst niedrig zu montieren, um den gesamten Gefälle-Druck gering zu halten.

Pumpe

Der elektrische Anschluß der Pumpe kann über den Anschlussstecker oder per Kabelschuh erfolgen. Die Polung ist beliebig, da es sich um eine Wechseltrom-Pumpe handelt und entsprechend von der McCoi-Elektronik angesteuert wird. Ein Anschluß-Fähnchen der Pumpe zeigt ein Erdungssymbol und wird für den Betrieb nicht benötig! Damit evtl. im Schlauch entstehende Luftblasen das System nicht behindern kann es von Vorteil sein, wenn man die Pumpe mit dem Ausgang senkrecht nach unten geneigt montiert. Der Schlauchanschluß selbst wurde bereits im oberen Abschnitt erläutert. Der Auf-kleber auf der Pumpe gibt zur leichteren Orientierung die Flußrichtung in der Pumpe an.

Um die Pumpe zu montieren, dürfen auf keinen Fall die Anschlußstutzen mit Kabelbindern befestigt werden!!! Dies führt auch bei einer noch so lockeren Befestigung unweigerlich zu Spannungen inner-halb des Pumpenzylinders und kann zu einem Kolbenstecker führen. Dies wiederum belastet die Spu-le der Pumpe, was zum Durchschmoren der Spule führt! Sinnvoller ist die Konstruktion einer passen-den Halterung oder die Fixierung der Pumpe am Spulengehäuse. Auch über den anschraubbaren An-schlussstecker kann eine gute Befestigung sicher gestellt werden. Am Motorrad bietet sich eine Montage in einer der zahlreichen Nischen (z.B. unter der Sitzbank) an, wo die Pumpe auch bei Extremfahrten fest sitzt.

Kanüle

Das Kanülenset besteht aus zwei gelben Kanülen (0,9mm) und einer grünen Kanüle (2,1mm). Eine gelbe Kanüle ist zum üben, die andere für die endgültige Montage oder als Reserve. Die grüne Kanüle kommt nur zum Einsatz, wenn sich der Durchmesser der gelben Kanüle als zu klein erweisen sollte oder aufgrund einer ungüstigen Montage ständig zusetzt. Der mitgelieferte Kanülen-Adapter wird ebenso montiert wie der Schlauchadapter.

Im Gegensatz zu diesem ist das andere Ende des Kanülen-adapters mit einem sog. „Luer-Lock“-Verschluß versehen. Hier kann die Kanüle einfach wie ein Bajonett-Verschluß eingeschraubt werden. Es darauf zu achten, daß man die Kanüle nicht zu fest ein-schraubt, weil man sie sonst nicht mehr ab bekommt! Die Schräge Spitze der Kanüle sollte um die Hälfte gekürzt werden, um Verletzungen vorzubeugen. Achtung: Es geht nur um die Schräge an der Spitze! Eine Kürzung der Kanüle selbst ist kaum möglich, da sich bei der Verwendung von Schere oder Zange der Durchfluß zugequetscht wird. Zur Positionierung der Kanüle ist die Stelle zu wählen, an der die Kette auf das Kettenblatt läuft. Auch ist eine Position auf 8 UHr oder 9 Uhr sehr zu empfehlen. Achte bei der Montage darauf, daß die Kanüle am Kettenblatt schleift und sich beim Rückwärtsschieben der Maschine nicht verhängt! Das ist oft Millimeterarbeit, lässt sich aber dank der Flexibilität der Edelstahl-Kanüle bewerkstelligen.

Im Gegensatz zu diesem ist das andere Ende des Kanülen-adapters mit einem sog. „Luer-Lock“-Verschluß versehen. Hier kann die Kanüle einfach wie ein Bajonett-Verschluß eingeschraubt werden. Es darauf zu achten, daß man die Kanüle nicht zu fest ein-schraubt, weil man sie sonst nicht mehr ab bekommt! Die Schräge Spitze der Kanüle sollte um die Hälfte gekürzt werden, um Verletzungen vorzubeugen. Achtung: Es geht nur um die Schräge an der Spitze! Eine Kürzung der Kanüle selbst ist kaum möglich, da sich bei der Verwendung von Schere oder Zange der Durchfluß zugequetscht wird. Zur Positionierung der Kanüle ist die Stelle zu wählen, an der die Kette auf das Kettenblatt läuft. Auch ist eine Position auf 8 UHr oder 9 Uhr sehr zu empfehlen. Achte bei der Montage darauf, daß die Kanüle am Kettenblatt schleift und sich beim Rückwärtsschieben der Maschine nicht verhängt! Das ist oft Millimeterarbeit, lässt sich aber dank der Flexibilität der Edelstahl-Kanüle bewerkstelligen.

Funktionen

Die McCoi-Elektronik kann direkt an die Batterie oder über die Zündung angeschlossen werden. Wer überwiegend viele Kurzstrecken fährt, sollte die Elektronik auf jeden Fall direkt an die Batterie an-schließen. Denn bei einem Wegfall der Spannungsversorgung wird automatisch ein Reset (Neustart der Software) durchgeführt. Die bis dahin zurückgelegte Wegstrecke würde dann auf null gesetzt. Liegt nun das Schmierintervall unter den Wegstrecken zwischen einem Start und dem nächsten, wür-de es nie zu einem Pumpimpuls kommen! - Da der Controller mit einer Stromsparfunktion ausgestattet ist, liegt der Verbrauch aber unterhalb der Selbstentladung der Batterie und fällt somit nicht ins Ge-wicht, was einen bedenkenlosen Anschluß direkt an die Batterie ermöglicht.

Wichtig ist aber die Absicherung der Schaltung über eine Kabelsicherung mit 1,2 bis 1,6 Ampere. Glas-sockelsicherungen sind hierfür gut geeignet und in verschiedenen Werten erhältlich. Dies gilt auch für die ersten Funktionstests.

Nachdem alles ordentlich eingebaut ist, die Verkabelung überprüft wurde, die Klebstoffe ausgehärtet sind und noch einmal alle Befestigung überprüft wurden, kann die eigentliche Funktion in der Praxis getestet werden. Zunächst müssen jedoch die Schläuche gefüllt werden. Dazu stellt man unter die Kanüle eine Auffanggefäß, um die ersten Tropfen nach dem Befüllen aufzufangen. Der HEX-Schalter der Elektronik wird auf HEX-0 gebracht und nun wird der Taster gedrückt. Hält man den Taster ge-drückt, pumpt die Pumpe 50x und hört dann auf. Dies ist eine programmierte Sicherung, um Fehlfunk-tionen zu vermeiden und den BUZ11 nicht zu überhitzen. Läßt man den Taster los und drückt ihn er-neut, werden wieder 50 Pumpimpulse erzeugt. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis das Öl aus der Kanüle kommt. Nun ist alles für den Einsatz bereit.

Betrieb

Der HEX-Schalter des McCoi wird von der Test-Position "0" umgeschaltet. Zur Erinnerung: Im Be-triebmodus (HEX-1 bis HEX-F) leuchten die LEDs auf der Platine nicht mehr! Je nach Einbau sind Ent-fernungswerte um 6000 Meter für den Anfang gut geeignet. Bei der aktuellen Programmierung sind folgende HEX-Positionen stellvertretend für folgende Entfernungen (Werte zum Teil gerundet):

| 0 - Testmodus, keine Ölung | 8 - 7333 Meter |

| 1 - 5000 Meter | 9 - 7666 Meter |

| 2 - 7333 Meter | A - 8000 Meter |

| 3 - 5666 Meter | B - 8333 Meter |

| 4 - 6000 Meter | C - 8666 Meter |

| 5 - 6333 Meter | D - 9000 Meter |

| 6 - 6666 Meter | E - 9333 Meter |

| 7 - 7000 Meter | F - 9666 Meter |

| Siehe hierzu auch den letzten Abschnitt „Softwarefunktionen“! |

Wichtig

Vor der Inbetriebnahme und der allerersten längeren Tour ist die Kette gründlichst zu reinigen! Be-sonders dann, wenn vorher Kettenspray verwendet wurde, ist die Kette peinlichst genau zu säubern. Denn evtl. versteckte Reste des Kettenspays werden sich früher oder später im Öl lösen und dann ab-geschleudert. Die anschließende Reinigung der ganzen Maschine kannst Du Dir ersparen, wenn Du die Kette vorher im Stand gut reinigst. Nicht zuletzt ist die Findung der genauen Dosierung mit dem McCoi deutlich einfacher, wenn die Kette vorher fettfrei ist. Idealerweise arbeitet man sich von „zu mager“ nach „genau richtig“ als umgekehrt.

Zusatzfunktionen

Neben der herkömmlichen Programmierung aus der Version 2.0 enthält die aktuelle Version 2.6 einige Zusatzfunktionen. Der Status des Regensensors kann über eine LED angezeigt werden. Dies ist auch eine nützliche Kontrolle für die Montage des Regensensors. Leuchtet die LED zu häufig, bekommt der Sensor nicht genügend Fahrtwind. Leuchtet die LED zu spät, obwohl die Straße schon naß ist, solltest Du einen anderen Montageplatz für den Sensor wählen. Für die LED empfiehlt sich eine Montage am Cockpit, wenn man diese Funktion nutzen möchte. Du kannst aber auch ganz auf die LED verzichten. Der Vorwiderstand für die LED befindet sich bereits auf der Platine und ermöglicht somit einen direk-ten Anschluß der LED an die entsprechenden Anschlüsse. Beachte bitte die Polung der LED! (siehe Stückliste.) Das gleiche gilt für den Crossschalter. Auch hierfür ist ein Anschluß für eine Status-LED vorhanden. Lede die LED ins Cockpit und Du weiß immer, wenn Du im CrossMode-Betrieb fährst.

Tacho oder Reed

Wie eingangs bereits erwähnt, wird der McCoi standardmäßig für die Verwendung eines Reed pro-grammiert. Den Anschluß von Tachosignalen habe ich zwar auf der Platine vorbereitet, kann aber der-zeit keinen Support für Tachos anbieten. Das Forum kann Dir aber evtl. weiterhelfen.

Wenn Du das Tachosignal an Deinem Bike lokalisiert hast und das Programm entsprechend angepaßt hast, kannst Du das Kabel einfach an den rechten Reed-Anschluß (der zweite Anschluß von links, er ist mit einem kleinen „T“ gekennzeichnet) anschließen. Der McCoi ist elektrisch so vorbereitet, daß er jedes Tachosignal verarbeiten kann.- Siehe hierzu auch das letzte Kapitel Softwarefunktionen!

Die Kontrollschaltung

Die Kontrollschaltung zeigt mit Hilfe einer LED an, wann die Pumpe angesteuert wurde. Um die kurzen Ansteuerungszeiten der Pumpe sichtbar zu machen, befindet sich auf der McCoi-Platine eine kleine Schaltung, mit der man die Leuchtdauer der Kontroll-LED einstellen kann. Der Poti ermöglicht Zeiten von 0 Sekunden bis ca. 3 Minuten. Da die Kontrollschaltung nicht softwaregesteuert ist, hat man eine recht gute Kontrolle über die tatsächlichen Pumpintervalle und kann somit evtl. auftretende Fehler sofort erkennen. Bleibt z.B. das Leuchten der Kontroll-LED auf Dauer aus, könnte z.B. ein falsch mon-tierter Reed oder ein Fehlen des Magneten die Ursache sein. Mit dieser kleinen Zusatzfunktion hast Du also die Möglichkeit einen Betriebsfehler frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund empfehle ich die Montage der LED undbedingt.

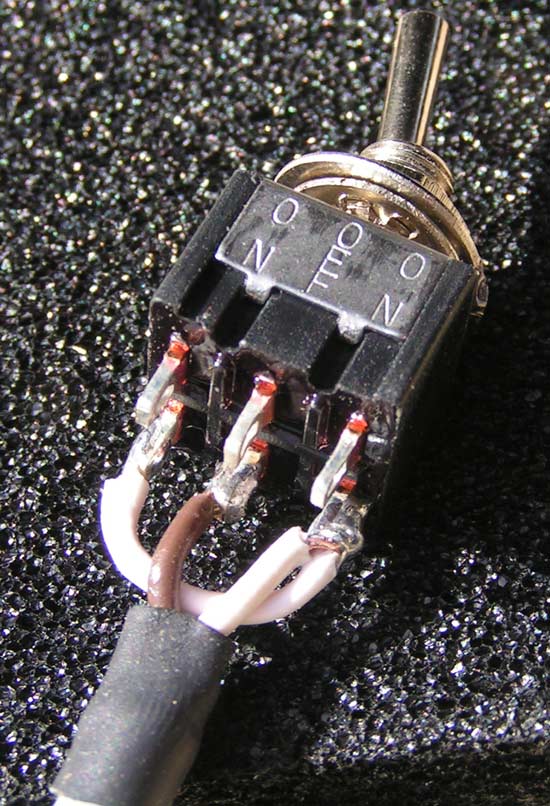

Crossmode

Nachdem immer wieder nach einer manuellen Zusatzsteuerung für den McCoi gefragt wurde, kam die Idee des „Cross-Mode“ auf. Ursprünglich war diese Funktion für Geländemaschinen gedacht, zeigte aber bald auch seine Vorteile bei normalen Straßenfahrern. Schließt man einen Schalter an die Buchsen „Cross“ an, wird die Anzahl der Pumpimpulse verändert.

Üblicherweise, im Normalbetrieb, wird immer nur ein Pumpimpuls je eingestellter Wegstrecke abgegeben. Diese Dosierung ist völlig ausrei-chend für den Alltagsbetrieb. Möchtest Du nun die Kette z.B. nach einer Reinigung oder einer extremen Regenfahrt gründlich einölen, schaltest Du einfach den Schalter um und es werden satte 8 Pumpimpulse statt nur einem abgegeben. Die eingestellte Wegstrecke verändert sich dabei nicht.

Üblicherweise, im Normalbetrieb, wird immer nur ein Pumpimpuls je eingestellter Wegstrecke abgegeben. Diese Dosierung ist völlig ausrei-chend für den Alltagsbetrieb. Möchtest Du nun die Kette z.B. nach einer Reinigung oder einer extremen Regenfahrt gründlich einölen, schaltest Du einfach den Schalter um und es werden satte 8 Pumpimpulse statt nur einem abgegeben. Die eingestellte Wegstrecke verändert sich dabei nicht. Der von mir mitgelieferte Wechselschalter (nur im Deluxe-Set enthalten oder separat bestellbar) hat drei Schalterstellungen. Am einfachsten verbindet man die beiden äußen Kontakte, so daß sich eine Schalterstellung von „Regen - Trocken - Regen“ ergibt. Der mittlere Kontakt bekommt dann das zweite Kabel.

Bild: braun in die Mitte, weiß nach außen und eine Brücke für die beiden äußeren Kabel verlöten

Beachte bitte, daß eine Überdosierung zu Ölflecken auf der Reifenunterseite führen kann, die Deine Fahrsicherheit beeinträchtigen. Überschüssiges Öl, das von der Felge auf den Reifen läuft, muß unbe-dingt entfernt werden, da besonders bei Schräglage das Hinterrad wegrutschen kann. Sei Dir darüber im Klaren, daß Du selbst verantwortlich für die Sicherheit Deiner Maschine bist und den Kettenöler so einstellen mußt, daß die Kette und nicht der Reifen geschmiert wird.

Welches Öl soll ich verwenden?

Die Frage nach dem richtigen Öl richtet sich auch nach dem Einsatz des Motorrades. Eine überwie-gend auf der Straße benutzte Maschine fährt sparsamer und gut geschmiert mit einem Haft-Öl. Hier-bei ist der Verbrauch deutlich geringer als bei "normalen" Ölen, weil durch die Haft-Additive weniger abgeschleudert wird und die Kette stets optimal geschmiert wird. Bei einer Gelände-Maschine kann der Effekt des Abschleuderns eher wünschenswert sein, um möglichst viele Schmutzpartikel mit dem Öl abzuschleudern. In diesem Fall ist der Verbrauch natürlich deutlich höher, sorgt aber in der gefah-renen Umgebung für eine stets saubere Kette. Als reiner Straßenfahrer benutze ich das Kettensäge-Haft-Öl der Firma Stihl. Leider ist dieses Öl nicht in allen Bundesländern zu bekommen. Alternativ dazu kann aber auch jedes andere Kettensäge-Öl verwendet werden. Achte aber unbedingt darauf, daß es kein Bio-Öl ist! Die Bio-Öle verharzen zu schnell, flocken aus und zerstören unter Umständen die O-Ringe der Kette. Es ist also stets ein synthetisches oder teilsyntehtisches Kettensäge-Öl zu verwenden. Wer auf die Hafteigenschaften des Öls verzichten möchte, kann theoretisch jedes beliebige Öl ver-wenden, das zähflüssig genug ist. Normales Motorenöl hat sich als weniger gut erwiesen. Viskosere Öle, wie Getriebe-Öl z.B., sind besser geeignet. Auch wenn einige Leute darauf schwören, ist von ei-ner Verwendung von Salat- oder Olivenöl abzuraten! Auch hier besteht die Gefahr des Ausflockens und der Verharzung. Die allgemein besten Ergebnisse wurden bisher mit synthetischen Kettensäge-Ölen erzielt! Hier finden die meisten McCoi-User eine Einstellung um ca. 5000 Meter. Bei diesen gro-ßen aber völlig ausreichenden Pumpintervallen reicht eine Tankfüllung (kleiner Tank) für bis zu 10.000 Km!

Softwarefunktionen:

Wegstrecke:

Die Wegstrecken, also die Strecke, die zwischen zwei Pumpstößen zurück gelegt wird, ist folgender Tabelle zu entnehmen:

| 0 - Testmodus, keine Ölung | 8 - 7333 Meter |

| 1 - 5000 Meter | 9 - 7666 Meter |

| 2 - 5333 Meter | A - 8000 Meter |

| 3 - 5666 Meter | B - 8333 Meter |

| 4 - 6000 Meter | C - 8666 Meter |

| 5 - 6333 Meter | D - 9000 Meter |

| 6 - 6666 Meter | E - 9333 Meter |

| 7 - 7000 Meter | F - 9666 Meter |

Geschwindigkeitsprogression:

Bei höheren Geschwindigkeiten wird durch die Fliehkraft eine größere Menge des aufgetragenen Öls abgeschleudert. Um diesen Verlust auszugleichen, wird die eingestellte Wegstrecke in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit reduziert:

Geschwindigkeit über 100 km/h -> Reduzierung der Wegstrecke um 12,5%

Geschwindigkeit über 130 km/h -> Reduzierung der Wegstrecke um 25%

Geschwindigkeit über 160 km/h -> Reduzierung der Wegstrecke um 37,5%

Geschwindigkeit über 190 km/h -> Reduzierung der Wegstrecke um 50%

Regenmodus, dynamisch:

Im Regenmodus (aktiviert durch den Sensor und/oder einen Schalter) wird die eingestellte Wegstre-cke halbiert und 333 Meter hinzugerechnet. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Pumpimpuls erzeugt.

Da während des Regens trotz intensiver Schmierung einiges an Öl weggespült wird, gibt es eine Zusatzroutine, die den Verlust nach dem Regen ausgleicht. Hierbei wird über den Sensor überprüft, ob die Regenfahrt beendet ist. Hat die Regenfahrt mindestens 5 Kilometer gedauert, und ist es bereits seit 1km wieder trocken, so wird durch 5 Pumpimpulse alle 333 Meter die Kette wieder frisch geölt.

Die hier genannten Werte können in der Software angepaßt werden. Bitte schildere mir Deine Erfah-rungen während und nach den Regenfahrten! Die Voraussetzung für eine „gute“ Regenfahrt ist natür-lich eine einwandfreie Dosierung bei Trockenheit. Erst wenn Du hier die richtige Einstellung gefunden hast (üblicherweise nach 200 - 500 km) kann das Ergebnis nach und während einer Regenfahrt opti-mal beurteilt werden.

Zusatzoptionen:

Radkonstante und Tacho-/Reedsignal:

Bei der Lieferung ist die Programmierung für den Reed mit einem Radumfang von ca. 198cm voreingestellt. Solltest Du lieber das Tachosignal Deines Bikes nutzen wollen und/oder einen Raddurchmes-ser haben, der deutlich davon abweicht, kannst Du diese Parameter selbst am Controller Programmieren.

a) Programmierung der Impulse pro Radumdrehung

- Hexschalter auf eine beliebige Stellung drehen, AUSSER Hex-0

- dann 2 Sekunden den Taster auf der Platine drücken

die Reed-LED auf der Platine leuchtet auf und der Teachmodus für die Tachopulse ist aktiv!

- Jetzt 10x das Rad drehen (nicht zu langsam, aber exakt) welches die Impulse liefert

- dann wieder 2 Sekunden den Taster drücken

die Reed-LED erlischt und es geht sofort danach die Regen-LED auf der Platine an.

Die gelernte Tachokonstante ist nun im EEPROM gespeichert und steht ab sofort für die Ermittlung der Ölintervalle zur Verfügung.

b) Programmierung der Radkonstante (Radumfang)

Aus Abschnitt a) ist noch immer die Regen-LED auf der Platine an. Dies bedeutet, daß nun die Rad-konstante geteacht (gelernt) werden kann.

- Du musst jetzt möglichst exakt 1000 Meter fahren

- dann erneut 2 Sekunden den Taster drücken

Und die Regen-LED erlischt. Die gelernte Radkonstante ist nun im EEPROM gespeichert und steht ab sofort für die Ermittlung der Ölintervalle zur Verfügung.

Details im Forum

Hinweis zu Tachoimpulsen und Radkonstante:

Werden in den Teachmodi keine Daten eingegeben (z.B. weil Du aus Versehen den Taster bei HEX<>0 gedrückt hast), so werden auch keine falschen Daten abgespeichert. In diesem Fall greift das Programm auf den vorher eingestellten Wert oder die Basisprogrammierung zurück.

Notlaufmodus (für Reed-Nutzer):

Sollte es einmal vorkommen, dass der Reed ausfällt oder der Magnet abhanden kommt, kann dieses Dilemma mit einer kleinen Zusatzbeschaltung minimiert werden. Der Controller schaltet dann automa-tisch in den Notlaufmodus und gibt in Anhängigkeit des HEX-Schalters zeitgesteuerte Pumpimpulse ab. Es wird im Notlaufmodus also von der wegstreckenabhängigen Schmierung auf eine zeitabhängige Schmierung umgestellt.

Um den Ausfall des Reeds bemerken zu können, muß der McCoi mit dem Signal des Zündungsplus versorgt werden. Ist die Zündung eingeschaltet und innerhalb von 10 Minuten kein Reedsignal regist-riert worden, schaltet der Controller automatisch in das Notlaufprogramm. Um den McCoi mit der Zündung zu verbinden (die Hauptstromversorgung des McCoi bleibt direkt(!) an der Batterie!), ist diese kleine Zusatzschaltung notwendig:

Auf der Platinenoberseite ist dieser Pin mit „PA1“ und „NC“ beschriftet!

NIEMALS DAS ZÜNDUNGSPLUS DIREKT AN DEN McCoi ANSCHLIEßEN!

Der McCoi wacht also auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Fehlen die Reedimpulse, läuft das Notlaufprogramm, um wenigstens noch etwas Schmierung zu haben und die Kette zu schonen. (Das kann ins besondere im Urlaub oder bei längeren Fahrten interessant sein, wenn man keine Möglichkeit zur Behebung des Fehlers hat.

Das Zeitintervall im Notlaufbetrieb beträgt ca. 2 Minuten. Dieser Wert ist ein guter Mittelwert, um die Pumpe einmal anzusteuern. Es gibt Kettenöler, die nur nach dieser Art dosieren. Meiner Meinung nach ist das aber wirklich nur als Notlaufeigenschaft zu betrachten und unterscheidet den McCoi deutlich von anderen Systemen.

Während das Notlaufprogramm aktiv ist, blinkt die externe Regen-LED, die Du am Cockpit eingebaut hast. So hast Du auch gleich eine Info, daß etwas nicht okay ist.

Wenn Du den Nolaufmodus nicht verwenden möchtest, kannst Du den Notlaufmodus per Software deaktivieren oder einfach diese Löbrücke einsetzen:

Haftung, EMV-Konformität

Der Nachbau und insbesondere die Inbetriebnahme, sowie Sicherheits- und EMV-Vorschriften unter-liegen der Verantwortung desjenigen, der den Bausatz zusammenbaut und am Fahrzeug montiert. Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. auftretende Schäden oder Folgeschäden, die durch den Nach-bau und die Inbetriebnahme direkt oder indirekt entstehen. Dies gilt gleichermaßen für Personen- Sach- und Vermögensschäden. Ein besonderer Hinweis sei noch zu ölverschmierten Reifen gegeben: Eine Überdosierung oder fehlerhafte Montage kann zu einem Ölfilm auf Felge und Reifen führen. Dar-aus resultierende Unfälle unterliegen Deiner eigenen Verantwortung!

Fragen, Support und Bugs

Wenn Fragen auftauchen, bitte erst die Dokumentationen auf meiner Website (www.mccoi.de) gründ-lich lesen, das Forum befragen, die Schaltung überprüfen und mit den Mustern im Internet verglei-chen. Ebenso sind die Erfahrungsberichte anderer McCoi-User sehr hilfreich! Wenn das alles nichts nutzt, bin ich im Forum oder per eMail unter zu erreichen.

Wenn Dir der McCoi gefällt und Du ebenso stolz auf Deinen Einbau bist, wie viele andere, kannst Du gerne einen solchen Aufkleber von mir bekommen und an den Kettenspritzschutz oder die Schwinge kleben: